Audrey Laventure, originaire de l’Université de Montréal, a été invitée à rejoindre le laboratoire PIMM d'Arts et Métiers pour collaborer avec Sébastien Roland et son équipe. Après deux mois passés en France, elle témoigne de l'enrichissement de cette expérience, tant sur le plan scientifique qu'humain.

" La recherche nourrit la curiosité intellectuelle, et l’enseignement la partage "

Quelles sont les raisons qui vous ont poussée à accepter cette invitation à Arts et Métiers, et comment s’est construite votre collaboration avec Sébastien Roland ?

La collaboration avec Sébastien Roland a une histoire assez singulière : elle remonte à notre rencontre à l’Université de Montréal, alors que j’étais à la fin de mon baccalauréat et lui à la fin de son doctorat. À l’époque, nos chemins se sont brièvement croisés dans des laboratoires distincts, mais avec un intérêt commun pour la physico-chimie des polymères. Des années plus tard, nous avons découvert que nous travaillions tous les deux, chacun de notre côté, sur des problématiques similaires autour des matériaux électroactifs et actionneurs, notamment en lien avec la piézoélectricité. C’est à ce moment que nous avons repris contact, en réalisant à quel point nos expertises pouvaient être complémentaires : moi, davantage centrée sur la préparation et la caractérisation des matériaux, lui avec un accès renforcé aux dispositifs, procédés et aspects d’ingénierie. L’invitation à Arts et Métiers a permis de structurer concrètement ce partenariat. J’ai pu rencontrer plusieurs membres de l’équipe du laboratoire PIMM, ce qui a facilité des échanges au-delà du binôme initial avec Sébastien. Nous avons mis en place un premier échange d’étudiants, initié des manipulations partagées avec des équipements complémentaires (notamment des mesures de rayons X et de microscopie à force atomique), et même amorcé des discussions avec des partenaires extérieurs, notamment à Montpellier, pour construire des projets collaboratifs de plus grande envergure. La collaboration s’est ainsi solidifiée à la fois sur le plan scientifique et humain.

Quel est votre ressenti après deux mois passés en France ?

Globalement, ce séjour a été extrêmement positif. Paris est une ville que j’apprécie énormément, donc venir y travailler était pour moi un véritable privilège. Il ne s’agissait pas ma première visite en France, mais bien la première dans un cadre aussi prolongé de recherche collaborative. L’accueil au sein du laboratoire a été excellent. J’ai pu prendre part à la vie du laboratoire comme si j’en faisais partie intégrante. Ce qui m’a vraiment marquée, c’est la richesse des interactions. Être sur place permet une efficacité incomparable par rapport aux réunions virtuelles : les discussions sont plus spontanées, les idées circulent plus librement, et les projets avancent plus vite. J’ai même eu le plaisir de revenir un peu aux sources en réalisant moi-même certaines manipulations en laboratoire, ce que je fais moins à Montréal. Cette immersion a donc été autant scientifique qu’humaine, et particulièrement stimulante.

Selon vous, quels sont les bénéfices d'une collaboration internationale ? Et quelles sont les particularités de votre collaboration avec Arts et Métiers ?

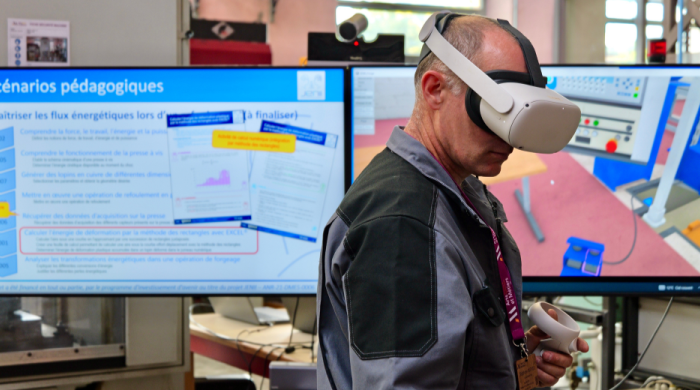

La collaboration internationale est, à mon sens, essentielle en science. Elle permet de dépasser les frontières institutionnelles et culturelles pour aborder des problématiques globales avec des expertises complémentaires. À l’Université de Montréal, nous sommes fortement encouragés à établir ce type de lien, car ils sont sources d’innovation et de renouvellement. Ce qui rend Arts et Métiers particulièrement intéressants, c’est l’ancrage fort dans les réalités industrielles, avec une approche appliquée qui complète parfaitement la recherche plus fondamentale que je mène à Montréal. L’environnement du PIMM m’a exposée à des préoccupations concrètes venues de l’industrie, ce qui est moins le cas dans mon cadre habituel à l’université. La diversité des profils (ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs) et la richesse des échanges en ont fait un terrain très fertile pour la recherche collaborative.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la chimie et de vous orienter vers la recherche ?

Mon intérêt pour la chimie s’est développé progressivement. Au Québec, nous passons par un système appelé "cégep", entre le secondaire et l’université. J’y ai suivi un parcours en sciences naturelles, destiné aux étudiants intéressés par les disciplines scientifiques fondamentales. C’est à ce moment-là que j’ai été marquée par l’enseignement de professeurs très inspirants, qui ont éveillé en moi un vrai goût pour la chimie. Ce qui m’a séduite dans cette discipline, c’est son caractère central : elle permet d’aborder des phénomènes à l’interface de la physique et de la biologie. Mon orientation vers la physico-chimie des matériaux m’a permis d’explorer ce carrefour interdisciplinaire. Mon premier contact avec la recherche s’est fait grâce à un stage d’été au cours de mon baccalauréat, où j’ai pu travailler en laboratoire. Cette expérience a été un déclic : j’y ai découvert la nature expérimentale du travail scientifique, l’autonomie, la curiosité... et surtout le plaisir de comprendre des phénomènes complexes.

Quand avez-vous décidé de devenir chercheuse ?

C’est une voie que j’ai découverte progressivement. Ce sont les premières expériences de stages en laboratoire qui m’ont révélé que cette voie existait… et qu’elle me correspondait. J’ai toujours aimé enseigner, et à mesure que j’avançais dans mes études, je me suis rendue compte que la recherche et l’enseignement sont en réalité très liés. Aujourd’hui, je transmets mes connaissances à travers mes cours, mais aussi à travers l’encadrement de mes étudiants en recherche. La recherche nourrit la curiosité intellectuelle, et l’enseignement la partage. C’est un équilibre que j’apprécie énormément.

Quels conseils donneriez-vous à des étudiantes et étudiants intéressés par une carrière dans la recherche ?

Faire de la recherche, ce n’est pas seulement acquérir des connaissances techniques ou produire des résultats : c’est aussi apprendre une manière de penser, une rigueur intellectuelle, une méthode de travail. Même pour celles et ceux qui ne souhaitent pas faire carrière en recherche, une expérience dans ce domaine forme à l’esprit critique, à la résolution de problèmes complexes, à la gestion de projets, à la communication scientifique, et au travail d’équipe. Je dis souvent à mes étudiantes et étudiants ce que l’on m’a dit plusieurs fois, c’est-à-dire que la recherche les aide à devenir de meilleurs citoyens et citoyennes. Comprendre les enjeux de la science, savoir analyser les données, soutenir des décisions fondées sur des preuves : ce sont des compétences précieuses, y compris en dehors du monde académique. Enfin, je les encourage à voir la période de recherche comme un moment privilégié d’exploration. Il faut oser tester, se tromper, changer de sujet parfois. C’est aussi un moment où l’on apprend beaucoup sur soi-même : ses forces, ses limites, ses passions. Et c’est en cela que la recherche est une aventure profondément humaine, bien au-delà de la technique.

Son parcours

Audrey Laventure est professeure agrégée au Département de chimie de l’Université de Montréal depuis juin 2025. Elle a débuté sa carrière en août 2020 et elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matériaux polymères fonctionnels depuis juin 2021. Elle est responsable d’un des axes de l’Institut Courtois depuis 2023 et co-responsable du Regroupement 6 – Molécules et matériaux chez IVADO. Titulaire d’un doctorat en chimie obtenu en 2017 à l’UdeM, elle a poursuivi un stage postdoctoral à l’Université de Calgary (2017–2020) sur les cellules solaires imprimées. Spécialiste des matériaux polymères, de l’impression 3D et de l’électronique organique, elle a obtenu plus de 20 subventions de recherche et plusieurs projets FRQNT et CRSNG. Elle joue un rôle actif dans l’évaluation de projets de recherche, siège à plusieurs comités scientifiques et contribue à la vulgarisation et à la formation de la relève scientifique.

Audrey Laventure est professeure agrégée au Département de chimie de l’Université de Montréal depuis juin 2025. Elle a débuté sa carrière en août 2020 et elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matériaux polymères fonctionnels depuis juin 2021. Elle est responsable d’un des axes de l’Institut Courtois depuis 2023 et co-responsable du Regroupement 6 – Molécules et matériaux chez IVADO. Titulaire d’un doctorat en chimie obtenu en 2017 à l’UdeM, elle a poursuivi un stage postdoctoral à l’Université de Calgary (2017–2020) sur les cellules solaires imprimées. Spécialiste des matériaux polymères, de l’impression 3D et de l’électronique organique, elle a obtenu plus de 20 subventions de recherche et plusieurs projets FRQNT et CRSNG. Elle joue un rôle actif dans l’évaluation de projets de recherche, siège à plusieurs comités scientifiques et contribue à la vulgarisation et à la formation de la relève scientifique.